1819.JR関西本線伊賀上野駅

JR伊賀上野駅は単式1面1線と島式1面2線に、

単式ホームを切り欠いた1線のある2面4線の、

地上ホームを有する関西本線の駅である。

伊賀鉄道伊賀線も起点駅として接続、

切り欠きホームを1番線に付番、伊賀鉄道伊賀線が発着する。

駅舎に隣接した単式ホームは2番線に付番、関西本線下りが使用、

島式ホームの駅舎側は3番線に付番、関西本線の上りが使用する。

4番線は関西本線下り始発列車と一部の上り列車が使用する。

伊賀鉄道専用の改札はなく、JRの改札から入出場する。

関西線から伊賀鉄道にも直接乗り換えが可能で、

その際はJR駅員が伊賀線の切り欠きホームの前で検札する。

関西本線は関西鉄道によって敷設された路線で、

1897年1月15日に柘植から延伸開業した際、

終着駅として「上野」の駅名で開業、

同年11月11日に加茂まで延伸して途中駅となった。

関西鉄道は1907年10月1日に国有化され、

1909年10月12日の線路名称制定により関西本線となった。

1916年8月8日に旧の伊賀鉄道が上野町までの区間を部分敷設、

開業当時の駅名は「上野駅連絡所」だった。

同年9月11日に駅名が「伊賀上野」に改称された。

伊賀鉄道は1920年3月に上野駅連絡所を廃止、

国有鉄道の伊賀上野に乗り入れる形で統合された。

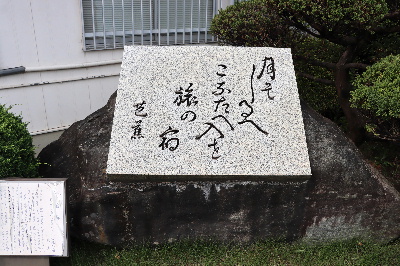

駅前には松尾芭蕉の句碑があり、

「月ぞしるへこなたへ入せ旅の宿」と書かれていて、

更に解説には以下のように書かれている。

月宿塚

月ぞしるへこなたへ入せ旅の宿

芭蕉

松尾芭蕉(一六四四〜一六九四)が「宗房」と号していたときの吟。

寛文三年(一六六三)、京俳壇の重鎮だった松江重頼が編集した

『佐夜中山集』に入集した二句の一句で、文献の上で芭蕉が二十歳の作品です。

この句は、謡曲『鞍馬天狗』中の「夕べを残す花のあたり、鐘は聞えて夜ぞ遅き、

奥は鞍馬の山道の、花ぞ知るべなる、こなたへ入らせ給へや」の一説を引用。

「入らせ旅」に「入らせ給(た)べ」をかけてあり、

その意を転じたところに興を求めている。

季語は「月」で秋。句の意味は「この明るい月の光が道案内です。

どうぞこちらへおいでなさってください。この旅の宿へ」ということでしょう。

句の傾向として、当時の芭蕉が身につけていた貞徳門や談林調の特色をよく示しており、

芭蕉が目指した蕉風調より、言葉の上でひねりを加えた句といえます。

三重県伊賀市

芭蕉翁顕彰会

画像 dd25815

撮影日時 2020/08/08 14:57:55

|

駅前の芭蕉の句碑 画像 dd25814 撮影日時 2020/08/08 14:57:17 |

REI RINGONO Station

All rights reserved,

Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2023